アルツハイマー病の原因はアミロイドなのか? 治験がまた失敗

アルツハイマー病の原因はアミロイドの蓄積だとする有力仮説は間違っているのか? アミロイド仮説とは異なる手法の新薬の治験が失敗し、何が原因なのかわからなくなってしまった。 by Emily Mullin2017.03.03

売上高で世界9位の製薬会社イーライリリーのアルツハイマー病治療薬の大規模臨床試験が昨年11月に失敗してすぐ、ずっと小さな規模の製薬会社アクセラ(コロラド州ボルダー)が代替品を発表した。脳の糖の処理作用を改善する治療薬だ。

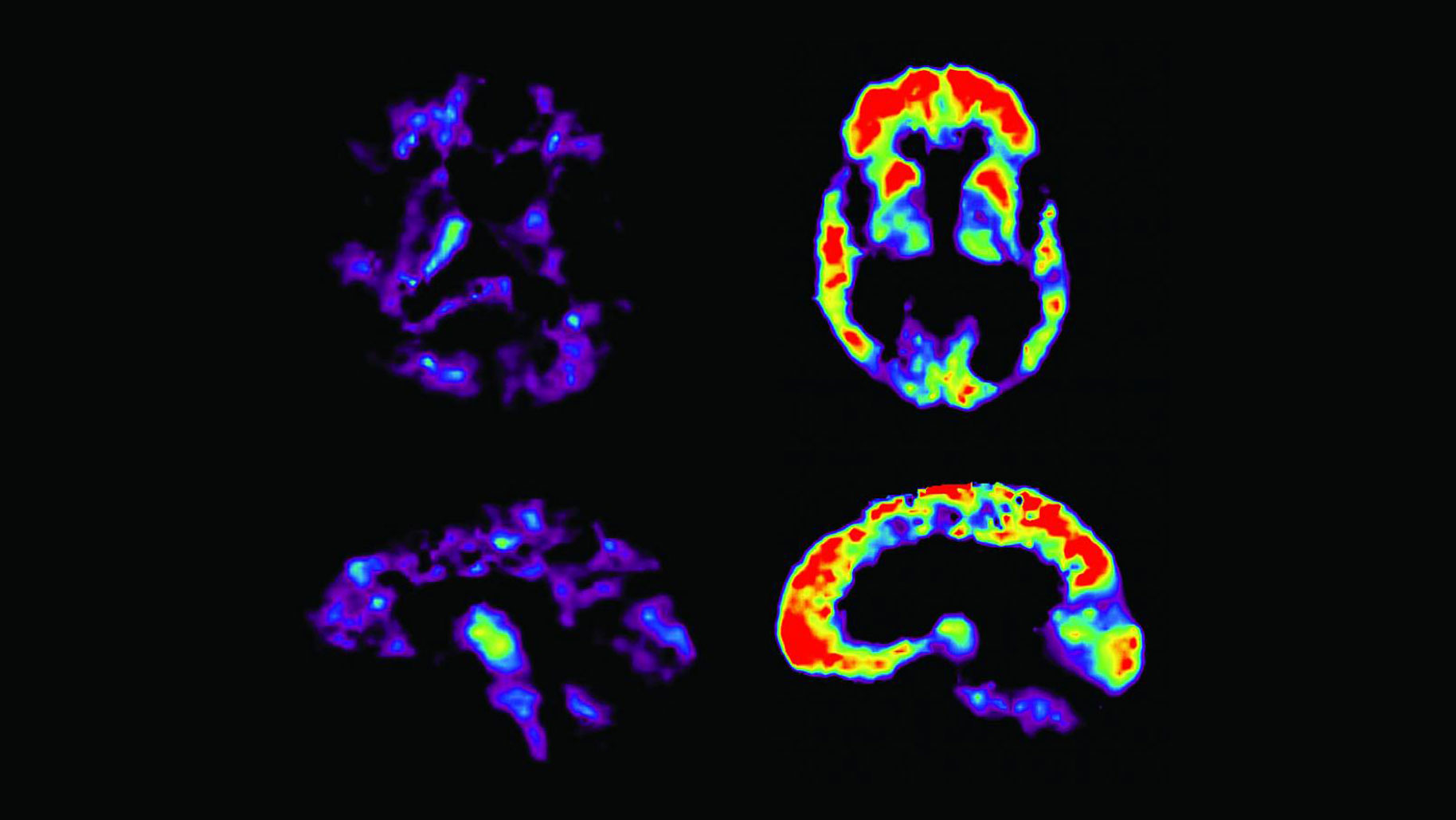

アクセラの期待は、アルツハイマー病は毒性蛋白質「アミロイド」の蓄積で起こるとされてきた「アミロイド仮説」を覆すことだった。現時点の医学界で有力な「アミロイド仮説」によれば、神経細胞内の蛋白質が神経を殺す沈着物を形成して、精神を混乱させ記憶を喪失させる。

リリーの治療薬は沈着物を排除することで、病気の進行を遅らせるはずだった。しかし、期待された結果は得られなかった。アクセラのマイケル・ゴールド最高医学責任者は「私たちは今後、今まで以上に別のメカニズムに注目する必要があります」と会社の声明で述べた。声明はアミロイド仮説を「失敗した仮説」とまで呼んだ。

しかし、アクセラは3月1日、自社の治療薬も失敗したと発表した。アルツハイマー病の初期段階にある413名のボランティアが参加した研究で、アクセラの治療薬は被験者の記憶や思考を改善できなかった。

アクセラの失敗は、アルツハイマー病の治療薬が直面する危機の大きさを表している。治療対象であるアルツハイマー病の原因は、有力説だけでなく、別の手法にも効果がないのだ。2014年の研究では、413種類のアルツハイマー病治療薬が試験されたが、99%以上は患者に何の効果もなかった。

製薬会社は今のところはアミロイド仮説に期待をかけている。進行中の25件の研究は後期段階(試験中の治療薬の効果を検証するステージ6以降)が対象で、約半数は沈着物を破壊または沈着物の形成を阻害することで治療を目指している。

しかし、抗沈着物治療薬の失敗が積み重なるにつれ、アミロイドは本当にアルツハイマー病の原因なのか、疑問がわいてくる。南カリフォルニア大学医学部のカリフォルニア・アルツハイマー病センターのロン・シュナイダー所長は「頭がアミロイドで一杯の状態で亡くなったにも関わらず、何も認知障害が起きなかった人がいるのです」という。

もしアミロイドがアルツハイマー病の原因ではなく症状に過ぎないとすれば、沈着物を破壊する治療薬に効果がない説明がつく。メルクは2月、アミロイドを標的にしたアルツハイマー病治療薬「ベルベセスタット」の効果を証明するのは「事実上不可能」だとし、大規模な研究を停止したと発表した。

アルツハイマー病創薬財団(本部ニューヨーク市)のハワード・フィリット最高科学責任者は「私たちはアミロイド仮説の検証を終わらせる段階にあるのです」という。希望は今や、予備研究で脳内のアミロイドを除去し患者の認知能力を改善したバイオジェン製の抗体「アデュカヌマブ」にかかっている。

アクセラの治療薬は、アルツハイマー病に関わる沈着物は、細胞の主要なエネルギー源である血糖またはグルコースを新陳代謝させる能力を失い始めたときに発生するという、アミロイド仮説の分派的学説に依拠している。アクセラの治療薬「AC-1204」は、脳内のグルコースの新陳代謝を活性化させる働きがある。

グルコースの関与は、日本の製薬会社である武田薬品工業も追求している。武田は現在、糖尿病の治療薬をアルツハイマー病患者に対して試験中だ。また、吸入式インスリンの効果に注目しているアメリカ国立老化研究所も同様の医薬品を試験中だ。グリアキュアやニューロセラピア等の製薬会社は、脳の炎症を減らす効果の可能性について検討中だ。

しかし、アクセラの事例と同様、脳内の他の標的を狙った治療薬でもよい効果は出ていない。昨年、バイオテック企業のタウRx(TauRx、本社シンガポール)が開発した治療薬が大規模な治験で失敗した。タウの治療薬は、アルツハイマー病に関わる別の蛋白質であるタウの堆積を除去するように設計された。シュナイダー所長は、科学は不確かなのが実際なのに、企業が「あまりにも早くホームランを打とう」とするのが問題だという。「私たちは病気のことがわかっているわけでもターゲットを絞りこんだわけでもないのです」

アクセラのチャールズ・ステイシー最高経営責任者(CEO)はまだ諦めていないという。「被験者の一部では、弊社が期待していた効果が確かにあったのです」

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製