CO2排出量を大幅削減、次世代セメント製造法に脚光

建築には欠かせない材料である「セメント」は、製造時に大量の二酸化炭素を排出するという問題を抱えている。あるスタートアップ企業は、二酸化炭素排出量の大幅な削減を可能にする、新しいセメント製造法を開発している。 by Casey Crownhart2023.03.13

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

気候担当の記者である私は、これまでに気候変動対策を目的とした大胆なテクノロジーをいくつか耳にしてきた。水素燃料電池で飛ぶ飛行機、海底の地下から鉱物を採掘するロボット、核融合炉など、どれも温室効果ガスの排出量削減に貢献できる可能性があるテクノロジーだ。

ほかにも地味ではあるものの、気候変動の問題の解決につながるテクノロジーがある。例えば、建材について考えてみよう。質量ベースで比較すると、世界で最も多く使用されている建材はセメントである。そのセメントは、気候変動の観点で考えると、悪夢のような建材だ。世界の温室効果ガス排出量の約8%が、セメントに関係している。

一方で朗報もある。セメントによる気候への悪影響を減らして、むしろ良い影響をもたらそうと研究開発に取り組んでいる企業がいくつかあるのだ。ロボットを作るような派手な話ではないかもしれないが、この分野では本当に驚くべきイノベーションをいくつか耳にしてきた。というわけで、今回はセメントについて詳しく取り上げる。気候の観点でなぜ重要なのかを探りつつ、広く普及したこの建材が抱える問題の解決に必要になるであろう奥深いテクノロジーについて見ていこう。

まずは基礎から

詳細に入る前に、言葉の定義をいくつか確認しておこう。セメントは、基本的には建築物の接着剤の役割を果たしている。セメントの役割とは、建物を建てられるように、材料をつなぎ合わせることだ。セメントに、砂や砂利、水を混ぜ合わせることでコンクリートができる。このコンクリートが固まったもので、建物や道路ができている。

セメントが気候の観点で非常に大きな悪夢になる理由は、主に2つある。1つ目は、セメントを作る工程で、およそ1400°Cという非常に高い温度が必要になること。それほどの高温を得るための典型的な手段は、何かを燃やすことだ。セメント製造では、石炭のような化石燃料を燃やすことが一般的だ。その他の重工業、たとえば鋼鉄の生産でも同じ問題が起きている。

セメントの気候への悪影響を減らすには、もう1つの大きな課題を解決しなければならない。それは、セメントの重要な原料の1つである石灰の、根本的な化学的組成に関係している(必ず読んでよかったと思うはずだから、続きを読み飛ばさないでほしい)。

セメントの主な原料は石灰岩だ。石灰岩は、カルシウム、酸素、そして炭素を含有している。水などの材料と反応して固まるようにするには、石灰岩を石灰にする必要がある。石灰は、カルシウムと酸素でできている。

つまり石灰岩が含有する炭素は、石灰にはならずに、石灰を作る過程で幾分かの酸素と反応して、二酸化炭素として排出される。そう、悪名高い温室効果ガスの一種である。

化学式の方がわかりやすいという方のために、その反応式をご覧に入れよう。

CaCO3(石灰岩)+ 熱 → CaO(石灰)+ CO2(二酸化炭素)

この方法でセメントを作ると、どうしても二酸化炭素が発生してしまう。この工程では基本的に、温室効果ガスの排出は避けられない 。

解決策は?

セメントによる気候への影響を減らすための有効な手段の1つとして、使用する石灰を減らす方法が挙げられる。だが、これにも問題点が1つある。十分な強度と耐久性を持たないセメントができてしまうと困るからだ。しかし、少量のフィラー(混ぜ物)によって、性能で妥協することなく、使用する石灰の量を減らすことが可能だ。

混ぜ物を使う方法に関しては、カーボンキュア・テクノロジーズ(CarbonCure Technologies)が興味深い手法を開発している。コンクリートをかき混ぜるときに二酸化炭素をいくらか混ぜてしまうというものだ。二酸化炭素は、コンクリートの材料と反応して固まる。この現象は、「鉱化」と呼ばれている。

簡単に言えば、二酸化炭素を戻し入れることで、先ほど解説したセメント作りの工程とは逆の反応を起こしているのだ。制御された工程でこのようなことをすることによって、いくらかの二酸化炭素を閉じ込めると同時に、製造時に使用する石灰の量を減らすこともできる(二酸化炭素の鉱化については、同じような工程を地下で実施する施設についての本誌の記事でさらに詳しく解説している)。

カーボンキュア・テクノロジーズは、直接回収(DAC)として知られている手法で大気中から二酸化炭素を回収し、その二酸化炭素を使ったセメント作りに成功したと先日発表した。デモでは、他の手法ではあまりにも強く反応してしまって再利用できない廃水に二酸化炭素を添加していた。

カーボンキュア・テクノロジーズのデモでは、提携先であるスタートアップ「エアルーム・カーボン・テクノロジーズ(Heirloom Carbon Technologies)」が回収した二酸化炭素を使っていた。カーボンキュア・テクノロジーズとエアルーム・カーボン・テクノロジーズによると、大気中から回収した二酸化炭素をセメント作りに使用した例は、これが初めてとのことだ。

現時点ではこの手法は、かなりの小規模でしか実行できず、直接回収を安価で効率よく実行できるのか、数多くの疑問がある。だが、カーボンキュア・テクノロジーズの手法なら、建設による気候汚染を一部でも減らし、同時にすでに大気中に排出されてしまった二酸化炭素の回収にも貢献できる可能性がある。

再発明

セメントそのものを再発明しようとしている集団もある。このほど、ボストンを拠点とするセメント関連のスタートアップ企業であるサブライム・システムズ(Sublime Systems)を共同で創業したイェット‐ミン・チェン とリア・エリスと話す機会があった。チェンは同社で最高科学責任者(CSO)を、エリスは最高経営責任者(CEO)を務めている。サブライム・システムズは最近、4000万ドルの資金を調達している。チェンCSOとエリスCEOはどちらも、電池製造の分野で経験があり、そのスキルをセメントの再発明に活かそうと決めたのだ。

覚えているだろうか? セメントが気候に大きな悪影響をもたらす理由は、製造時に必要になる熱と、その化学的組成の2つだ。サブライム・システムズは、その両方を解決しようとしている。

同社はまず、セメント作りにおいて、熱ではなく電気を使おうとしている。チェンCSOとエリスCEOは、マサチューセッツ工科大学(MIT)での研究で、化石燃料を燃やして高温環境を作らなくても、石灰岩を石灰に変えられることを発見した。同様の反応を、電気で起こせたのだ。その電気が再生可能なエネルギー源からのものであれば、サブライム・システムズはセメントによる二酸化炭素排出量を70%削減できるかもしれない。

セメントの化学的組成のために排出されてしまう二酸化炭素に関しては、解決策の候補がいくつかある。エリスCEOの説明によると、サブライムのセメント製法で発生する二酸化炭素は、回収してその後使用または貯留するのがより簡単になるとのことだ。その理由は、高い濃度で比較的低温で発生するからとのことだ。二酸化炭素の回収・貯留システムには多くの高価な機器が必要だが、サブライム・システムズの製法ならそれが必要ないという。

同社の製法では、最終的には別の原料を使うようになる可能性がある。その候補には炭素を含まない原料もあり、実現すれば二酸化炭素は一切発生しないことになる。

サブライム・システムズのように、重工業を再発明しようとしている企業にとって、先は長い。エリスCEOは、「大変な取り組みになるでしょう」と話す。「簡単だという理由で取り組んでいるわけではありませんから」。

現在、サブライム・システムズの施設では、年間約100トンのセメントを作ることができる。コスト面で他社のセメントと競争するには、商用セメント工場と同じ規模でセメントを作れるようにならなければならない。その量は、年間でおよそ100万トンだ。サブライム・システムズは、2028年にその目標を達成する計画を立てている。

気候変動への対応で、重工業各社が突きつけられている課題についてのさらに詳しい情報は、本誌の過去の記事をお読みいただきたい。

- 鉱物でCO2を除去するスタートアップが資金調達 買い手も決まる

- 重工業はなぜ、気候問題で「解決困難なセクター」であり続けるのか?

- 電気で作る「きれいな鉄」、ボストン・メタルは鉄鋼産業を変えるか

- バイオ燃料で製鉄業界の排出量を削減、障壁は?

◆

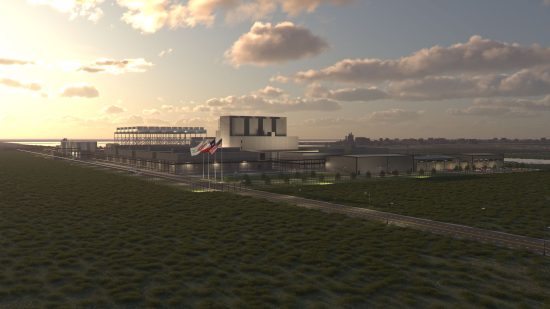

小型原子炉はどうなった?

原子力発電に関しては、必ずしも大きければ大きい方がいいとわけではない。原子炉の小型化を目指す新たな動きによって、原子炉をより簡単に建造できるようになる可能性がある。だが、問題がある。小型モジュール炉(SMR:Small Modular Reactors)と呼ばれる原子炉は、すでに20年近く開発段階にとどまったままなのだ。

ようやく、あるSMR開発大手が、米国で原子炉を建造する上で最後の関門となっていた、規制上の要件の1つをクリアした。では、原子力発電を再発明するには、本当は何が必要なのだろうか。こちらの記事で確認していただきたい。

気候変動関連の最近の話題

- ペットフード製造時に、大量の二酸化炭素が排出されることがある。ふわふわのペットたちを飼うことによる気候への影響を減らせるかもしれない代替品もある。(ブルームバーグ)

- 地球温暖化を1.5°C未満にとどめようという目標が設定されている。しかし、この1.5°Cという目標値はどこから来たのかよくわからない数字だ。そして、この目標値の達成が絶望的になりつつあるという事実は、依然として深刻だ。(アトランティック)

- 中国が、世界最大の電気自動車充電ネットワークを構築した。成功の理由としては、政府が補助金を出したこと、そして標準化された技術を採用したことが挙げられる。(グリッド)

→ 米国にある全ての急速充電ステーションの場所をまとめたのがこちら。(MITテクノロジーレビュー) - 欧州でも、米国の気候変動対策関連の法律をモデルにして、独自の「グリーン・ディール産業計画」が策定された。この計画では2700億ドルの出費を予定している。(グリスト)

→ 米国の計画の内容はこちら。この計画は昨年議会を通過しており、合計の出費は3700億ドルにのぼっている。(MITテクノロジーレビュー)

→ その出費の一部は、個人への補助金だ。補助金の支給を受けるためのガイドはこちら。(ニューヨーク・タイムズ紙) - エネルギー関連のプロジェクトの承認にかかる時間を短縮することで、再生可能エネルギーの市場投入を加速できる可能性がある。では、承認体制の改革に関して、これほど大きな議論が巻き起こっているのはなぜだろうか。(インサイド・クライメート・ニュース)

- 世界の電力需要は、依然として毎年上昇している。しかし朗報もある。その上昇分の需要を、再生可能エネルギー源でほぼ全てまかなえそうなのだ。(国際エネルギー機関)

- 電力を節約してくれた人にお金を払ったり、人々が持つ電池を活用したりすることで、各家庭が送電網を助ける仕組みを作っているスタートアップ企業がある。(カナリー・メディア)

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。