ダイアモンド製量子MR顕微鏡で見る極小世界の人間の生化学

ダイヤモンド製の量子MRマイクロスコピーによって、ゼプトモル (10-21 モル ) 域で人間の生化学に何が起きているのかを観察できるようになった。 by Emerging Technology from the arXiv2017.02.24

核磁気共鳴画像法(MRI)は現代科学の奇跡のひとつだ。MRIは無害な磁場と電波で、人体を一切傷つけることなく3D画像を生成できる。さらに少し手を加えると、組織の生化学的構造の細部まで明らかにできる。

生化学的な技法である「核磁気共鳴分光法」は、脳や筋肉の腫瘍の代謝変動等、人体の生化学的特徴を研究する内科医や研究者にとって強力なツールになっている。

しかし、磁気共鳴分光法は完璧ではなく、約10μm(0.01mm)の解像度しかない。10μm以下の世界で起きる化学・生化学的活動は、核磁気共鳴分光法では科学的に迫れない。

というわけで、内科医や研究者は、格段に詳細な解像度で人体組織と組織内の生化学反応を研究できる核磁気共鳴顕微鏡があれば、心底欲しいはずだ。

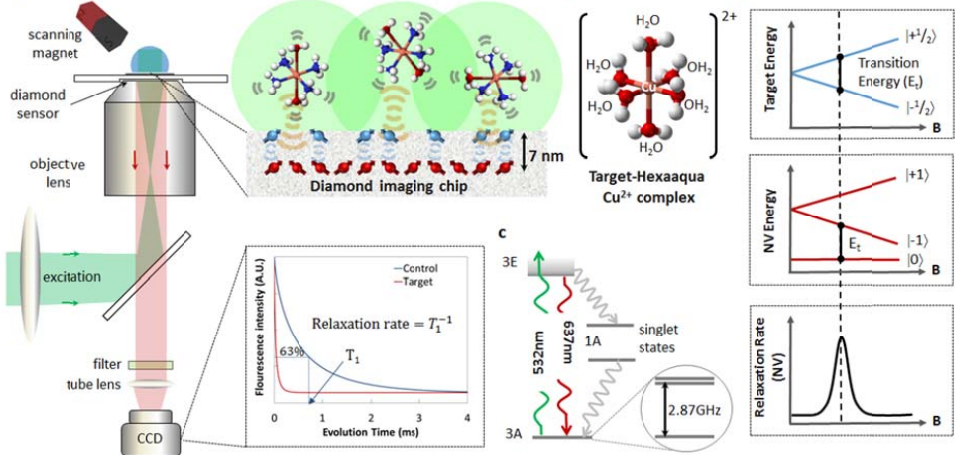

2月23日、メルボルン大学(オーストラリア)のデビッド・シンプソン研究員のチームが、従来なら画像化できなかったスケールで生化学反応を研究できる、解像度わずか300nm(0.0003mm)の核磁気共鳴顕微鏡を開発したと発表した。ブレイクスルーのきっかけはダイアモンドを使った独創的なセンサーで、カメラ内部にある高感度CCDに似た手法で核磁気共鳴画像を作成する。

核磁気共鳴画像法は、非常に強い磁場の中に標本を置き、原子核がすべて一定の方向に揃えることで画像を撮影する。より詳しくいえば、強い磁場内で原子核はすべて一様にスピンしており、電波が当たると励起状態になり、緩むにつれて電波を放射する。このとき、電波の再放射のパターンを調べることで、どこから発せられたか電波なのかを算出し、標本の画像を生成しているのだ。

電波の再放射である信号は、原子核同士がどう結合しているか、標本内で作用している生化学過程も明らかにする。ただし、この手法の解像度は、電波の受信機を標本にどれだけ近づけるかで制限される。

そこで研究チームは、ダイアモンドの膜で作った新種の磁気共鳴センサーを開発した。センサーの秘訣は、ダイアモンド膜に10nm(0.00001mm)間隔で、深さ約7nm(0.000007mm)に埋め込まれた窒素原子だ。

ダイアモンドに埋め込まれた窒素原子は蛍光を放つ性質があり、観察に使える。磁場の中にあるとき、窒素原子が発する色は原子のスピンと近くの電子、あるいはその近辺の生化学的環境に非常に影響を受けやすいのだ。

研究チームは、新しい機械により、強力な磁場の中でダイアモンドのセンサー上にサンプルを配置して電波を当てた。近くの原子核の状態が変化すると、窒素原子の配列がさまざまな色で蛍光を発する。窒素原子の配列がちょうど高感度CCDチップのように一種の画像を生み出すのだ。標本で何が起きているかは、研究チームが花火大会を見物するように確認できる。

新手法の精度を試すため、研究チームは水溶液内のヘキサアクア銅 (2+) 錯体の振る舞いを研究した。ヘキサアクア銅は、金属結合タンパク質内に銅を組み入れるため、銅を使う数多くの酵素に含まれている。しかし、この過程の銅の配置と、細胞内信号伝達において銅が果たす役割は、生体内では可視化できず、ほとんど理解されていない。

研究チームは新手法の「量子MRマイクロスコピー」により、生体内で銅がどう取り込まれるかを示している。研究チームは、新センサーにより、わずか数ナノリットルの容積内の銅2+イオンの空間配置を、高解像度で明らかにできることを示している。「我々は、ゼプトモル域(10-21) のスピン感度で回折限界(〜300nm)の画像解像度を実証しています」と研究はいう。また、この手法がイオンが受ける酸化還元反応をどのように明らかにするのかも示している。しかも研究チームはそのすべてを室温で実行しているのだ。

この素晴らしい成果は、将来の生化学の研究に重大な影響を与える。「この研究は、量子センシングシステムが『実際』の化学系において出会う変動するブラウン環境と、配位子転位を受けているイオンのスピン環境におけるその固有の変動に適合できることを実証しています」と研究チームは記した。

その特徴が量子MRマイクロスコピーを強力な新しいツールにしており、我々の生物学的プロセスの理解のしかたを変えるかもしれない。研究チームはその可能性について楽観的だ。「量子MRマイクロスコピーは、細胞膜上の結合事象や、原核細胞の周辺質における細胞内の金属濃度変化のような、基本的なナノスケールの生化学的特徴を調査するのに理想的です」

参照:arxiv.org/abs/1702.04418: 核磁気共鳴顕微鏡

- 人気の記事ランキング

-

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究

- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

- エマージングテクノロジー フロム アーカイブ [Emerging Technology from the arXiv]米国版 寄稿者

- Emerging Technology from the arXivは、最新の研究成果とPhysics arXivプリプリントサーバーに掲載されるテクノロジーを取り上げるコーネル大学図書館のサービスです。Physics arXiv Blogの一部として提供されています。 メールアドレス:KentuckyFC@arxivblog.com RSSフィード:Physics arXiv Blog RSS Feed